令和6年: 2024

要約と読後感想

以前から是非読みたいと思っていた書籍「チベット女戦士 アデ」、絶版になっているようですがネットで入手することが出来ました。

内容は1950年頃から今日に至るまで中国によるチベット侵略の恐ろしい体験記録です。1ページとて退屈させることの無い衝撃的な記録でした。中国共産党の「身の毛もよだつような恐ろしい残虐性」に極端な不快感と激しい怒りを感じさせられる一方で、チベット人の心豊かな優しさ・思いやり・穏やかさ・忍耐強さなどを感じます。この書は、以前に出版された「ワイルド・スワン」(中国共産党員の内部告発ともいえる書)に優るとも劣らぬ歴史実録書になると思います。この書が多くの言語(特に中国語)に翻訳されて、一人でも多くの人がチベットの実情を知り何らかの行動を起こしてほしいと思いました。

「過酷な」という生ぬるい言葉では表せない生き地獄を、何かに導かれるように、強い意志で生き延びてきた著者。生き延びた者の使命として、チベットの状況・著者の身に起きた出来事を淡々と語っていく。読者の感情をいたずらに煽ることなく静かに語る著者の態度にも敬服しないではいられません。

狡猾なやり方で侵略を始め、反抗した途端に残虐非道な暴力をもってチベットを侵略する中国のやり口には、戦慄が走り凄惨を極める迫害には、強い怒りが沸き上がります。

今現在もなお、中国によるチベット人への迫害は続いている。それも「迫害」などという生易し言葉では表現できない「チベット人・チベット文化・チベット国土を全てを破壊して奪い取る」という恐ろしいものである。全く同じ状況がウイグル・内モンゴルでも行われていることから、明らかに分かることは「中国共産党の考え方を変える方法」は「中国共産党に優る武力」が唯一であるということです。「明日は我が身・我が国である」という自覚をしっかりと持って対策を講じておかなければならないでしょう。

30年に渡る壮絶な体験記録を、以上のような短い文章で表現してしまうのはあまりにも不憫だと思いますので、書籍の頁を追ってもう少し詳しい内容を紹介しながら、感想を述べてみます。

1)ダライ・ラマ法王の序文

これを読んで、法王はまさにチベット人の象徴であり・代表であり・模範であることをしみじみと感じます。

2)まえがき

「本書の語り手であるチベット人女性、アデ」を取材して書籍にしたアメリカ人のジョイ・ブレイクスリー女史(Joy Blakeslee)による「まえがき」は本書の内容の正確さを感じさせてくれます。

3)プロローグ

著者アデによるプロローグは、僅か2ページ半の中に本書で述べられていることのすべてが頭に浮かぶような内容です。静かな語り、控えめな語り、一語一句無駄のない有意義な表現、牧歌的な平和で穏やかな生活を続けてきたチベット人から言語・文字・生活・宗教を含むすべての文化と国土の環境を消し去ろうという中国共産党の想像を絶する残虐非道さとチベット人の悲しみが読み取れます。

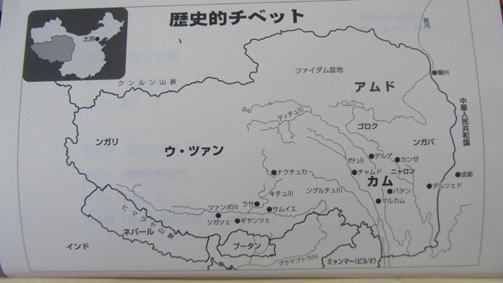

4)本来のチベット

第一部に侵略前の独立国家チベットの長閑で平和な日々、牧歌的な環境で夢を抱いて過ごした子供時代の楽しい思い出が綴られています。

自然環境・人間関係・人間性・多くの様ざまなお寺・宗教、等々、心優しく、穏やかな、貧しくとも楽しい、希望に満ちた日々。花畑で戯れる子供たちの声、神秘的な深い森、広大な草原の遊牧民たち、家族や知人との会話、お寺の様子、修行僧の様子、どれを見ても穏やかな平和そのものを感じます。しかし、中国からの侵略は以前からもいろいろな兆候があり、チベット人はみな漠然とその危険を感じていたそうです。

次の章では、それが現実となって現れた「1950年から始まった中国からの侵略」でした。その後は、筆舌に尽くせないほどの残虐非道が、この穏やかなチベット人に対して行われ、70年以上に渡って現在なお続いているのです。

5)中国による侵略の始まり

1950年の春、この穏やかなチベットの東部に中国共産党の大軍が国境を越えて侵入してきた。中国軍は人々を集めて公開集会を行い甘い言葉をかけた。

甘い言葉の内容をまとめると次のようなります。皆さんに会えて光栄です、皆さんを助けるために来たのです、この土地の皆さんのものですから自分たちは任務終わったら国に帰ります、などでした。

また最初の行動は、人々に袁世凱の肖像入り銀貨を配り、子供達には菓子を配ったりした。畑に来ては手伝いを申し出たり、荷物運びの手伝いをしたりした。お寺に行き、僧侶が修行に励む姿を褒め称え銀貨を寄付したりもした。人々は恐怖感を以てその行動を見守ったが仲には親しくするチベット人もいたので彼ら(中国人)は次第にチベット社会の中に深く入り込むようになった。チベット社会の構成・習慣とチベット人の本心・本音を詳細に調べていった。誰が尊敬されているか、誰が裕福か、学識のある者は誰か、不満を持っている者はだれか、各人の親戚関係・人間関係、チベット人がどのような思想信条或いは人物に影響を受けるか、寺の財産から個人の財産・家畜の数まで極めて細かく記録していた。

そのうち村々の通りは、のぼりをはためかせて毛沢東の肖像画を掲げながら、大声でスローガンを叫びながら歩く中国人の行列で溢れるようになった。人々は頻繁に集会に呼び出され、「共産党の偉大さ」を執拗に宣伝された。貧しいものは裕福なものから虐げられているので富を取り返さなければいけない、等々、チベット社会の分断を作り出していることは明らかであった。また彼らは頻繁に映画会を開いて強制的に人を集めたが、映画の内容は共産党の偉大さや高潔さを延々と述べ、国民党や日本人の絶望的な無能さを示すことに終始するものであった。

中国人がチベットに侵略して最初に行うことは短期間の友好的な雰囲気作りの中で社会構造の把握と情報の収集分析であり、中国親派を何人か確保する。それが済むと直ちに既存社会の破壊に移行する、これは内モンゴルもウイグル共和国に対しても同じであった。この侵略方法は日本に対しても初期段階にあると思われる。

6)侵略の進行と実態

一般的な情報収集が終わると、彼らは急に態度を変えて頻繁に集会を開き、共産党賛美と毛沢東思想を徹底的に叩き込むようになった。暴力的姿勢はまずチベット仏教界に向けられた。集会は反抗的なものを引きずり出して暴行を加える見せしめの場になった。

〇 1955年に中国は「宗教活動は社会にとって無益である」と宣言し、僧院に対する迫害を始めた。迫害には物理的暴力のほか精神的に極めて卑劣な方法が用いられ、多くの僧侶を自殺に追い込んだ。著者アデはその内容を具体的に述べています。

素直に従わない者には容赦なく暴力を加え、拘束し、投獄し、拷問し、強制労働させた。多くの僧侶がすぐに殺害された。反抗する者を割り出すため、拷問によって「共産党に反対している者の名前を言わせた」。無数のお寺を破壊し、木製の仏像は薪に、金銀の仏像はトラックで持ち去り、無数の経典は焼かれたり引きちぎって壁土に混ぜたりして利用した。残された寺の建物は収監所・家畜小屋・倉庫などに使用した。人民公社を組織してチベット人を強制労働に駆り立てた。反抗的とみなされて拘束されたおびただしい数の人々は容赦ない暴力を受け、緊縛されたまま地面を引きずりトラックの荷台に投げ込まれて各地の労働現場に輸送された。修行僧たちのほとんどは反抗的とみなされてすぐに殺されるか投獄されて家畜以下に扱われた。家畜は餌を与えられるが、投獄されたチベット人達は常に暴行を受け、十分な食が与えられず、骨と皮になって死んでいくものが続出した。

拷問の内容は身の毛のよだつような残虐なものであり、要約することなどとてもできないが、この書においてアデは、読者の感情を煽ることなく、一つ一つ語れる限り、拷問の内容を静かに話している。拷問は肉体的なもの以外にも、チベット人を精神的に破壊させるようなことが常に行われた。

語り著者アデが常に見てきたこと或いは経験してきた精神的拷問は、捕らえたラマ僧たちに虫や動物を殺させ、その死骸の数を中国兵の前で数えさせる。山と積まれた経典を破りちぎらせる、仏画の上に座って怒鳴る、チベット人を縛って下に置いて上から中国兵が排泄をして大笑いするといったように、チベット人の精神を破壊する行為であった。

さらにチベット国土の環境破壊と収奪も甚だしかった。鉱山から貴金属や鉛を乱掘(これにもチベット人を酷使)、神聖なる森とした大切にされてきた広大な森は徹底的に伐採され巨木の丸太が次々とトラックで運び出されていった。一台の大型トラックに1本しか乗らないような樹齢のものも多かった。森林は裸の山となり、牧草地は人民公社の農地として化学肥料がばらまかれた。

7)チベット人の抵抗

中国共産党軍の激しい弾圧に対して、チベット人も抵抗を試みたが、武器という武器を殆ど持っていないチベット人が、強大な軍事力で襲ってくる中国軍にたいして散発的なゲリラ戦で戦うのが精いっぱいであった。男たちは猟銃レベルの武器を持って森に隠れながら抵抗し、自分(著者)を含めて女たちは水食糧その他必需品を密かに運びながら情報を伝えた。また貴重な文化財や経典・仏像などの一部だけでも隠した。捕らえられた者には極めて残酷に扱かわれ、後ろ手に縛られ捕虜たちの前で殴るだけ殴りまくられてからロープで地面を引きずりまわされた。

ゲリラ戦の後、草原は石ころをばらまいたように死体が散乱していた。中国軍は死体を綿密に見て回り、まだ生きているものに対して次々ととどめを刺し、持ち物を探していた。

8)チベット人拘束と拷問の嵐

中国軍は手当たり次第にチベット人をとらえて拷問を加えるようになり「誰が何処でゲリラ活動を行っているか・誰がゲリラに水食糧を運んでいるか」を尋問した。拷問に耐えかねて白状させ、ゲリラ活動に加わった者を公開の場で次々と処刑し、また拘束して強制労働所に運び込んだ。中国はあらかじめ調べたチベット社会の階級を五段階に分類し、上層階級にあるという理由で公開処刑・公開凌辱を繰り返し、ボコボコに殴る蹴るの暴行を加えたのち体を縛って地面を引きずり回すと言ったことが常に行われた。

・著者も投獄される。

1958年、拷問によって吐き出された名前の中に著者のアデも含まれていたため、尋問を受けた。自分は何も中国軍に逆らうようなことはしていないと言い張ったが、数日後に自宅で拘束された。拘束時の様子は要約することもできないほど残虐非道なものですが、子供たちの前でボコボコに殴り、倒れるとロープで体を縛って引きずりまわしていく様子が本書に詳しく述べられています。それからの尋問はどの場面でも記述されているように、「拷問を加えながら、チベット人の情報を詳しく話せば楽にしてやる・解放してやる」というものである。しかし、口を割って話した者が自由の身になった者は居ない。著者アデは最後まで口を割らなかった。知らない・何もしていない・自分にそんなこと出来るはずがない・・を続けた。これから27年間、飢え・寒さ・奴隷労働・凌辱・強姦・等々が延々と続くのである。

・監獄生活の様子

自分が受けた仕打ち、自分が目にした「他の人達が受けた仕打ち」、27年間に渡る身の毛もよだつような恐ろしい中国人の行為、が克明に語られています。

・収監所の様子:窓無し、3X4メートルほどの部屋に18名、中央に排泄用木桶が1つ置いてある。労働に駆り出される時以外にこの部屋から出られるのは桶が排泄物でいっぱいになり、それを外に捨てる時だけ。室内は悪臭充満。

・拷問

目がつぶれ・耳が聞こえなくなるような殴る蹴るの暴行は日常的、細い竹串を爪の間に次々と差し込む、指を縛って天井から吊るし、指がちぎれる。縛ってつるし上げて下から火をたく等々、その他にもよくこれほどまでに出来るものだというような拷問が淡々と述べられている。

・凌辱

トラックに詰め込まれて移動する時トイレに行かせないので、そのまま排泄しなければならない。あとで、チベット人は汚いと言って蹴散らし殴る。

・奴隷労働

労働現場は殴る蹴るの連続、道具の使い方が分からずに上下反対にしたら「犯行を試みた」といって殴られる。年老いたラマ僧が思い石を運ばされてよろよろしていると、怠慢と言ってライフルの台尻で殴られる様子など毎日見てきた。鉛鉱山での労働も同様で極めて危険な仕事を殴られながら日々黙々と送る。チベットの聖なる森を伐採させられる。

・食事

僅かな量の粥・蒸しパンなど、仕事のノルマが達成できないと食事を与えないなど、半数以上の囚われ人は骨と皮になって餓死するほど。

・国土破壊

聖なる森を含め広大な森林が次々と伐採され材木が中国に向けて運び出されていった。大量に残された端切れの木を斧で割って薪にする作業を痩せこけたチベット人にやらせ、手にまめが出来て血が出ても割当てノルマを達成するまでは暴力で労働を強制された。鉱山は乱掘され中国に運ばれ、チベットには鉱毒だけがまき散らされた。

・仏像や装飾品は金銀を目的としており、頭部や腕を斧で破壊してトラックに詰めこみ持ち去った、千年に渡って蓄積した仏書・仏典・仏画などは引きちぎり・焼却したり壁土に混ぜたりした。毎日列をなしたトラックがチベットの財産を積んで中国へと向かっていく姿を黙って眺めなければならなかった。

9)毛沢東の死

1976年、1月に周恩来首相が死亡、7月に中国軍最高司令官の朱得が死亡、9月には毛沢東が死亡した。まもなく毛沢東の側近4人組が逮捕された。チベット占領軍に動揺が広がった。

代表団の訪問が終わってから、アデは15日間の仮釈放で、生まれ故郷に行くことを許された。1日半でたどり着いた故郷は変わり果てていたが、1人の兄(ニマ)が生き残っており、アデが投獄されてからの家族と故郷の状況を話してくれた。

アデが投獄されてからすぐに家は茶碗1個に至るまですべて家財道具・家畜を含めて没収され、母親と病気の1人(ブモ)除いてみな逮捕され人民公社で強制労働を強いられた。母親は間もなく餓死したという、アデの長男は母親が引きずり連れ去られるのを見て泣き叫び、遂に気が狂ったようになって川に落ちて死んだという。長兄のジュクマはその時、家に居らず、逮捕の現場は見ていないがその後行方が分からない、親戚や友人のほとんどが殺されるか餓死したこと等々限りない悲話のなかでも、別れた時1歳であった娘のタシ・カンドが元気に生き延びていた。深い森に包まれた山は禿山となり、丘の花畑や薬草は無慚に削り取られ、その後輩ぶりに圧倒された、野生動物も殆ど死に絶えてしまった。中国人とは、魂を持たず、暴力・略奪・破壊・憎悪・虚偽からなる組織、の奴隷であるとアデは思った。

10)釈放

遂に全面釈放される日が来た。釈放の前に監獄の長官は、「ここで経験したことを、中国が再教育に用いた方法など一言も喋ってはいけない。もし喋れば再び投獄する」と厳しく警告した。釈放される時、金銭の配分は無く、地元警察に届ける書類だけを渡された。

中国軍の軍用車の間を縫うようにして進むバスの窓から見るとチベット人たちは皆人民服を着て顔には幸福感の影さえ見えない。以前はそこかしこに在った祈祷の旗やマニ塔も全くなくなっていた。自然環境の破壊も同様に酷いものだった。故郷の町に着くと騒音が響いていた。中国音楽を挟んで中国のニュース、共産党の偉大さを語るプロパガンダが一日中鳴り響き。ラジオも全て中国語、役所での交渉は全て中国語でなければならなかった。マニの碑文を刻んだ神聖な石が舗装道路に使われていたことに深い悲しみを感じた。若いころの美しい平和なチベットを思い浮かべながら、アデは涙を流します。

11)亡命1988

中国の蛮行が他国に知れぬよう、チベット人が国外に出ることを厳しく監視しているので、出国は至難のことです。アデは厳しい監視の中でいろいろ策を講じてようやくネパールへ出国することが出来ました、ネパールには、既に高齢(82才)になった長兄ジュクマが居る。再会した兄は白髪で痩せたしわだらけの老人になっていたが、その日は夜が明けるまで話し合った。兄は、中国兵に見つからないようにダライ・ラマ法王を亡命させるための護衛に加わって1959年に亡命していたのである。

ダライ・ラマ法王に拝謁するためにはまだまだ困難があった。英語もヒンズー語も分からないままバスに乗ってインドまで来たが、さてどっちへ行けばよいのか、アデはひたすら「ダラムサラ」と「ダライ・ラマ」の二語を連発してようやくダラムサラに到着した。そこにはインド人とチベット人が済んでおり多くのチベット人は伝統衣装を纏っていた。チベット人の子供たちが遊ぶ姿があった。著者アデが30年ぶりに味わった安心感というものが読み取れます。

ダライ・ラマ法王に拝謁:「ダラムサラ」に到着して簡易ホテルに落ち着いた数日後、遂にダライ・ラマ法王に拝謁する時が来た(アデ56才)。面会の様子が感動的に記載されています、ダライ・ラマ法王の言葉・アデノ言葉・双方の心の内がしっかりと読み取れる、「嬉し涙」と「悲し涙」に溢れる会見です。

この後、アデはヨーロッパのいろいろな国から講演会に招かれて、体験談を聞かれました。そしてエピローグも訳者あとがきも非常に示唆に富んだ内容で一句漏らさず読もうという気を起こさせます。

以上、アデが語る「中国によるチベット侵略の様子」を極端に短く要約しながら私の感想を述べてみました。

この様な過酷な状況下にあって猶、チベット人同士の思いやりが随所に認められることで、チベット人の心の強さに感動します。仏様の教えを信じているからです。更に重大なことはこの恐ろしいことが今日なおチベット・ウイグル・内モンゴルで現在も進行中なのです。この書が世界中の言葉に翻訳されて世界中の人に読んでほしいと思います。

中国共産党はこの70年でチベット・ウイグル・内モンゴルを侵略して、国土面積を2倍に広げました。更に南シナ海を武力によって占領しつつあります。

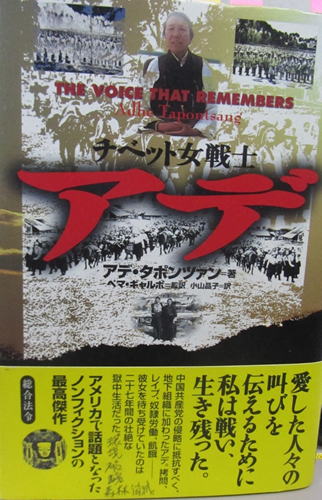

書籍の表紙

書籍の表紙

出版社

5月の書籍紹介は「チベット女戦士」アデ

2024

要約と読後感想が長くなりましたが、超大作ですので、是非ご一読をお願いします。

3月(2024): 書籍「死は存在しない」の紹介と読後感想

先日2期生の本間裕朗兄から一冊の書籍を贈って頂いた。題名は「死は存在しない」、著者は有名な量子物理学者(田坂広志)である。

その読後感想を紹介します。

結論から言うと、この書はお釈迦様の教え(仏教)を科学的に説明しようと試みたものである、と私は思った。森羅万象全てを悉く知り尽くしている仏を量子物理学的に「宇宙のゼロポイントフィールド」という「語」で言い表し、物体や意識に関する説明は仏教の根本思想の一つである「色即是空 空即是色 受想行識 亦復如是」を量子物理学的に説明している。勿論この説明にも限界がある。しかし「この世で最大の宗教である科学」の信者に仏教を説明するには非常に優れた著作であると思う。

久遠本仏、お釈迦様、はどのように説かれたのか要約すると以下のようになる。

三次元の空間及び時間という次元の中で暮らす人々にとって次元の異なる仏の世界を理解することは出来ない、仏の世界は成仏した仏だけが知り得るものであり、どんなに優れた学者が百千万人集まって知恵を絞って考えても、その一端さえも知ることは出来ない。ただし信力堅固な菩薩はそれを知ることが出来るのだ。仏の世界を言葉で言い表すことは出来ないが、この世の姿に例えて言うならば、「仏の世界は安穏として、喜びに満ちた人々が集い、園も館も美しく、木々に花咲き木の実成り、天には美しい楽曲がながれ、人々が楽しく過ごすところである」と、このように喩えられるだろう。

仏の教えに出遭う機会に恵まれた人は幸せです。しかし仏の世界を知るには信力堅固な菩薩にならなければいけません。「信力堅固な菩薩」とは何か。先ず「菩薩」とは何かですが、「仏の世界に入りたいと願って真実をもとめ、仏の教えに従って修行し、同時に他の人も同じようになってほしいと願い努める人」を「菩薩」と言います。この菩薩の中で仏の言葉を不退転の意志で信じ実行する人が「信力堅固な菩薩」なのです。

令和5年(2023)

12月 藤村操 巌 頭 之 感

明治36年(1903)5月22日、或る青年(満16歳10カ月、旧制第一高等学校)の

自殺が、社会の人々に大きな衝撃を与えた。彼の名は、藤村操。日光華厳の滝、巌

頭の大きなミズナラの樹肌を削って書き残した文言が、「巌頭之感」である。

巌頭感

悠々たる哉天壤、遼々たる哉古今、五尺の小躯を以て

此大をはからむとす。ホレーショの哲學竟に何等の

オーソリチィーを價するものぞ。

萬有の眞相は唯だ一言にして悉す、曰く、「不可解」。

我この恨を懐いて煩悶、終に死を決するに至る。

既に巌頭に立つに及んで、胸中何等の不安あるなし。

始めて知る、大なる悲觀は大なる樂觀に一致するを。

悠々:遥かに遠いさま、限りなく続くさま

天壌:天地・宇宙

遼々たる:はるかなる、延々たる

竟に:ついに(遂に)

萬有:宇宙にある全てのもの、物的精神的の全て森羅万象

悉す:つくす(尽くす)

文意:遥かなる宇宙、計り知れない無限の大きさ(その中の我が身は無に等しい)

遥かなる無限の時の流れ(その中で我が人生の時間など無に等しい)

この小さな体と瞬間的に過ぎる短い人生でもって、無限の大きさと無限の時間を理解しようと努力してきた。

宇宙の真相、森羅万象は「不可解」の一言に尽きる。自分がどこから来てどこへ行くのかも分からない。自分はこのことを考えて長い間苦しみ悶え、遂に自ら命を絶とうと決意した。今、私は華厳の滝の上に立ち飛び込もうとしているが何の不安も感じない。此処にいたって初めて分かったことだが、大いなる悲観は大いなる楽観と同じである。

読後心感(岩永):藤村操は万有の真相を求めたが、どうしても不可解であり、生きる目的を探し当てることが出来なかった。目的の分からない人生に意味無しと考えて自ら死を選んだのである。万有の真相が如何なるものか、人生の目的は何か、これらは全て法華経に詳しく説かれている。もしこの青年が宮沢賢治の如く法華経に出遭っていたならば、彼はどれほど素晴らしい人生を全うしたであろうか、悔やまれてならない。

1月:日韓関係における植民地支配という誤解

19世紀、それはヨーロッパ諸国がアジア・アフリカに多くの植民地をつくり、搾取に搾取を重ねて富を蓄積し豊かさを謳歌した時代でありました。

世の中では「日本が朝鮮を植民地にした」と言う人が多く居ますが、これが大きな間違いであり、いろいろなトラブルの原因にもなっています。台湾や朝鮮はいずれも条約によって日本と合併したわけで、彼らの国籍は日本人になったのです。分離もまた条約(サンフランシスコ講和条約)によってきまったということを認識しなければいけません。

台湾は1895年4月17日に日清講和条約で中国から日本に割譲され、植民地ではなく日本領土となり、住民は日本国民になったわけです。

朝鮮半島は、1910年8月22日の日韓併合条約によって日本国の一地方になり、住民は日本人となったという経過であって、決して搾取を目的とした植民地ではありません。

ですから彼らは日本の教育を受け日本政府の保護を受け、日本人としての義務を要求されたのです。日本国は国家予算の多くを台湾地区・朝鮮地区に注ぎ込みインフラ整備や学校建設・教員養成など教育に力を入れてその地域を発展させました。以前とは台湾も朝鮮も見違えるようによく整備されました。ヨーロッパの国々によって植民地にされたアジア・アフリカの国々では、国民がイギリス人やフランス人、オランダ人スペイン人などになって、その国民の権利を得たわけでなく、宗主国は現地から搾取するだけ搾取して、教育やインフラに対する投資は自国にとって必要なもの以外に殆どなされていません。日本のマスコミ知識人や政治家までもが「植民地支配の清算をして云々」などと言うことが多く、問題をこじらせているのです。歴史を正しく、直視しろ!と言いたいです。国の呈をなしていなかった朝鮮を、少なくとも1~2流国家のレベルにまで上げて国民生活を豊かにしたのは日本と合併した結果である。これは日本による歴史記述を見ても明らかですが、欧米の歴史研究家による検証でも明らかにされています。それは 植民地研究の第一人者であるイギリス人、Alleyne Ireland 著 "The New Korea" 日英対訳本あり、また、アメリカ人、George Akita, Brandon Palmer 著 塩谷紘訳「Japan in Korea, Japan's Fair and Moderate

Colonial Policy and Its Legacy on South Korea's Development Miracle に詳細な検証が述べられて居ます。

要するに「植民地支配の清算」などということはありえないはずです。再び分離して独立するときは、現地の財産を元の持ち主に返さなければいけません。歴史を直視して交渉に臨むことが大切で、朝鮮半島の人々による歴史の捏造は挙げればきりがないけれども決して許してはいけないことです。

8月: 平和と自由を守る

憲法9条が無くなれば、軍事国家化するとか、侵略を始めるとか、の意見がよくみられるが、子どものような短絡思考としか思えない。軍隊の本来の存在意義は、戦争を抑止することにあり、平和を欲するなら、侵略に備える必要性を理解できていないようです。これでは思考停止、思考放棄となんら変わらない。誰だって戦争なんかしたくない、戦争だけは絶対にいやなのです。平和と自由は、無条件にあるものではなく、獲得するものであり、また維持するためには大変な努力が必要です。

憲法9条があれば平和と自由が保障されるというような頭の中がお花畑の状態では、今後の平和を維持することは難しいのではと感じ、非常におそろしいことだと思います。永世中立国のスイス、オーストリアは、永世中立を守るため国民皆兵制度で軍隊を維持する努力をしている。摸倣する必要はないが、自覚は必要でしょう。

12月:「反日種族主義」読みました。

「反日種族主義」読みました。かつて読んだ「ワイルドスワン」、中国共産党員の妻がかいた壮絶な記録、に匹敵するような大作と言えるでしょう。

証拠資料と証言に基づいた、感情抜きの大作です。国内での弾圧に耐えながら40年間にわたる調査研究の末、韓国を何とかして救いたいという思いで綴られた著者(6名の韓国人)の決意が感じ取られる大作・研究書ですね。韓国でもベストセラーになっているといいますから、果たしてこれを読んだ韓国民がどう対応するかが気になります。著者が最後に述べている「亡国の予感」のようにすでに手遅れではないかという感じもします。前法務大臣曺国氏のように「吐き気がする」という人も居るし、大半の国民が「この著書とは正反対の教育」を徹底的に受けたわけですから、あまり期待はできないかもしれませんが、静かに見守っていきたいと思います。

韓国外におけるまともな研究者や歴史家の間ではすでに調査が行われて分かっていたことも多く書かれていますが、これを韓国人歴史家が自ら調査して証拠を集めて韓国内で出版したことに大きな意味があると思います。